Estrenada a principios de septiembre, esta excelente película cuenta con las actuaciones de Johnny Deep y John Malkovich –doble garantía–. Habla acerca de la caída del segundo conde de Rochester, poeta libertino inglés del siglo XVII.

Inicio y final son una especie de prólogo y epílogo, donde Johnny Deep, cabellos largos y ondulados, camisa amplia y mirada de quien retará a duelo a un hombre, se sumerge en la oscuridad y se lleva a los labios una copa metálica. “No les gustaré... Muéstrenme la agonía de Jesucristo y montaré a la cruz, guardaré los clavos para mis propias palmas... ¿Me aprecian... ahora?”

Durante dos horas somos testigos de cómo la muerte, vestida de remedio para la sífilis, se tiende en un cuerpo de 33 años y lo aprisiona. John Wilmot, quien revive dentro de Johnny Deep, se desmadeja poco a poco al principio, se siente atraído por una actriz de teatro, Elizabeth Barry, que se muestra como el principio del declive, como una pendiente de la que no se puede regresar y desemboca en aguas revueltas. La película es una combinación del Cyrano de Bergerac y de Amistades peligrosas.

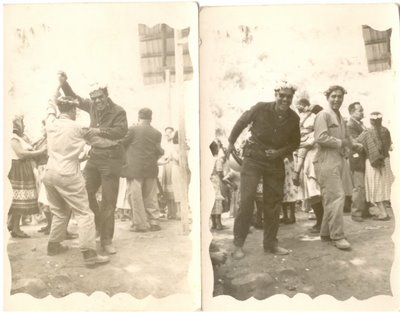

Los diálogos tienen su toque literario, como cuando John está instruyendo a Elizabeth Barry. “Si tiras un pañuelo en escena, regresará para asfixiarte”. Ese pañuelo podría ceñir el cuello de alguien, cubrir un beso o estar simplemente sobre la tarima. Es un objeto también mecionado en un texto, un cuento, una novela, puede usarse o ser atmósfera, así como también lo es la fotografía, ese aire antiguo que le da el no estar tan definida, el ser bruma con algunas sombras colgadas a veces, el desvanecer ligeramente al personaje silencioso y dejar definido a quien está haciendo uso de la palabra, los colores en cierta manera deslavados, opacos.

Del mismo modo hay algún análisis del comportamiento humano, como en la escena donde un pintor hará un retrato familiar. Él, de pie, bostezando, como siempre, pidiendo vino; su esposa sentada. El retrato será de alguien que pretende conocer a sus numerosos antepasados, que se vanagloria del apellido que lleva, una consecuencia de la vanidad.

Wilmot no quería un amorío con Elizabeth Barry, no quería hacerla su amante sino su esposa –de hecho comienza su relación con ella sin tener sexo, una diferencia con el resto de las mujeres que lo rodean–, pero ella sólo ama el teatro, quiere que el público la llore a la hora de su muerte, la extrañe hasta la próxima función.

Lo mismo logra Johnny Deep con gran maestría. Su rostro suelta migajas y el alma de quien está sentado al otro lado de la pantalla pronto se vuelve líquida, salina. Lo vemos caminando a cuatro piernas en un senado, pidiendo justicia para el hermano católico del rey Carlos II –encarnado por John Malkovich, quien también es uno de los productores–, en los hombros de su sirviente, con el cabello casi al rape, vulnerable, sentado en un sillón, casi ciego, orinando –¿sangre, mercurio?– sin poder contenerse y con lo que le queda de de rostro arrugado por el dolor, con los ojos enrojecidos que retienen lágrimas. Cuando el rey lo encuentra después de detener una obra de teatro, lo ve como un curandero que vende remedios falsos en compañía de su sirviente y de una prostituta, y lo condena a ser él mismo hasta el final de su vida, no tan lejano.

El libertino –o El decadente, a mi parecer un mal título en español–, no debe verse como una moraleja: “Si tienes una vida discipada y una conducta lasciva, terminarás mal”; la muerte del personaje, excelentemente actuada por Johnny, sólo es una consecuencia; mala, por supuesto, pero es algo que John Wilmot eligió, aceptó, y podría decirse que hasta buscó.

Inicio y final son una especie de prólogo y epílogo, donde Johnny Deep, cabellos largos y ondulados, camisa amplia y mirada de quien retará a duelo a un hombre, se sumerge en la oscuridad y se lleva a los labios una copa metálica. “No les gustaré... Muéstrenme la agonía de Jesucristo y montaré a la cruz, guardaré los clavos para mis propias palmas... ¿Me aprecian... ahora?”

Durante dos horas somos testigos de cómo la muerte, vestida de remedio para la sífilis, se tiende en un cuerpo de 33 años y lo aprisiona. John Wilmot, quien revive dentro de Johnny Deep, se desmadeja poco a poco al principio, se siente atraído por una actriz de teatro, Elizabeth Barry, que se muestra como el principio del declive, como una pendiente de la que no se puede regresar y desemboca en aguas revueltas. La película es una combinación del Cyrano de Bergerac y de Amistades peligrosas.

Los diálogos tienen su toque literario, como cuando John está instruyendo a Elizabeth Barry. “Si tiras un pañuelo en escena, regresará para asfixiarte”. Ese pañuelo podría ceñir el cuello de alguien, cubrir un beso o estar simplemente sobre la tarima. Es un objeto también mecionado en un texto, un cuento, una novela, puede usarse o ser atmósfera, así como también lo es la fotografía, ese aire antiguo que le da el no estar tan definida, el ser bruma con algunas sombras colgadas a veces, el desvanecer ligeramente al personaje silencioso y dejar definido a quien está haciendo uso de la palabra, los colores en cierta manera deslavados, opacos.

Del mismo modo hay algún análisis del comportamiento humano, como en la escena donde un pintor hará un retrato familiar. Él, de pie, bostezando, como siempre, pidiendo vino; su esposa sentada. El retrato será de alguien que pretende conocer a sus numerosos antepasados, que se vanagloria del apellido que lleva, una consecuencia de la vanidad.

Wilmot no quería un amorío con Elizabeth Barry, no quería hacerla su amante sino su esposa –de hecho comienza su relación con ella sin tener sexo, una diferencia con el resto de las mujeres que lo rodean–, pero ella sólo ama el teatro, quiere que el público la llore a la hora de su muerte, la extrañe hasta la próxima función.

Lo mismo logra Johnny Deep con gran maestría. Su rostro suelta migajas y el alma de quien está sentado al otro lado de la pantalla pronto se vuelve líquida, salina. Lo vemos caminando a cuatro piernas en un senado, pidiendo justicia para el hermano católico del rey Carlos II –encarnado por John Malkovich, quien también es uno de los productores–, en los hombros de su sirviente, con el cabello casi al rape, vulnerable, sentado en un sillón, casi ciego, orinando –¿sangre, mercurio?– sin poder contenerse y con lo que le queda de de rostro arrugado por el dolor, con los ojos enrojecidos que retienen lágrimas. Cuando el rey lo encuentra después de detener una obra de teatro, lo ve como un curandero que vende remedios falsos en compañía de su sirviente y de una prostituta, y lo condena a ser él mismo hasta el final de su vida, no tan lejano.

El libertino –o El decadente, a mi parecer un mal título en español–, no debe verse como una moraleja: “Si tienes una vida discipada y una conducta lasciva, terminarás mal”; la muerte del personaje, excelentemente actuada por Johnny, sólo es una consecuencia; mala, por supuesto, pero es algo que John Wilmot eligió, aceptó, y podría decirse que hasta buscó.